VSS : quand l’agresseur est un de vos proches

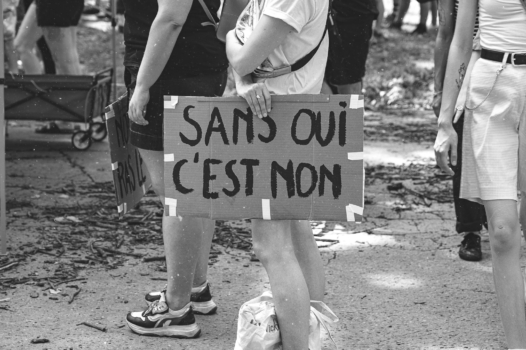

Un de leurs proches a été accusé d’avoir commis des violences sexuelles. Entre bouleversement et renforcement de leurs valeurs féministes, elles racontent comment elles ont réagi.

dans l’hebdo N° 1809-1810 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…

Survivre aux violences sexistes et sexuelles VSS : la voie étroite de la justice internationale VSS : au procès, ne pas être victime une seconde fois VSS : « Prendre en charge les victimes est une question de moyens et de volonté politique »Au vu des chiffres des violences sexistes et sexuelles, il n’est pas étonnant qu’autour de nous il y ait des victimes, mais aussi des agresseurs. Selon le rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » du ministère de l’Intérieur de 2019, 91 % des victimes de violences sexuelles connaissaient leur agresseur. C’est ce qu’a découvert Elisa, aujourd’hui âgée de 25 ans, alors qu’elle était au lycée, en 2016. Un de ses meilleurs amis sort avec une amie à elle pendant près d’un an. Au moment de leur rupture, elle apprend que cet ami est accusé de viol par son ex.

Je ne pouvais pas continuer à être amie avec lui. Mais je n’avais pas le droit de dire que je savais.

Elisa

« Je ne pouvais pas continuer à être amie avec lui. Mais je n’avais pas le droit de dire que je savais, donc je le traitais mal devant tout le monde, sans que personne ne comprenne pourquoi », se souvient-elle. Par respect pour la victime, Elisa garde le silence. À la même période, elle se retrouve à une soirée avec l’agresseur présumé et se retrouve très malade après quelques verres. Six ans après les faits, elle le soupçonne de l’avoir droguée et elle décide d’appeler un de leurs amis communs. « Je lui dis ce qu’il s’est passé et que je le soupçonne car il aurait violé son ex-copine. Mon ami tombe des nues, j’avais oublié qu’il n’était pas au courant. »

Elisa contacte la victime, qui lui raconte son viol mais lui demande de ne pas en parler. « C’était très compliqué, car on ne pouvait confronter ce mec que sur ce que j’avais vécu. Il m’a dit que je voulais ruiner sa vie », détaille-t-elle. Aujourd’hui, si elle n’a plus de contact avec lui et que leurs amis communs se sont éloignés de lui, « ça a tout changé dans notre dynamique de groupe ».

Dilemmes personnels et affectifs

Couper le lien avec des agresseurs présumés, voire se confronter à eux, n’est pas si facile. « C’est un privilège d’être aussi catégorique, ces situations entraînent des dilemmes personnels et affectifs », explique la militante féministe et psychosociologue Elsa Deck Marsault, qui a cofondé en 2019 le collectif Fracas, destiné à outiller les collectifs militants lors de situations de conflits et de violences. « Quand on vit cela, on appréhende ces questions avec un peu plus de nuance », ajoute l’autrice de Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes (La Fabrique, 2023).

J’ai attendu que notre amitié se dégrade, je n’ai pas osé me confronter à lui.

Julia

Julia, 28 ans, a eu du mal à trancher le lien avec un ami de lycée. Lorsqu’elle apprend qu’il a tenté d’agresser sexuellement une bénévole de leur association, elle se retrouve dans une position complexe : « J’ai attendu que notre amitié se dégrade, je n’ai pas osé me confronter à lui. Je ne voulais plus le voir, mais je n’étais pas capable de le lui dire. J’avais du mal à trouver ma place car la victime ne m’en avait pas parlé directement », se remémore-t-elle. Julia n’a jamais douté de la parole de cette dernière, car elle sait à quel point il est dur de parler. Sur cette histoire, elle ressent encore de la culpabilité. « Dans les milieux dans lesquels on évolue, faire confiance à un mec, c’est beaucoup. Savoir qu’on s’est plantée sur quelqu’un, ça fait chier. »

Prendre position

Pour les personnes dont un membre de la famille est accusé, il s’agit souvent de faire tampon entre les parties. Aurélie, 24 ans, n’a pas hésité quand sa cousine lui a révélé l’inceste qu’elle avait subi de la part de son frère, le cousin d’Aurélie, donc. « Elle voulait que je sache pourquoi ils ne se parlaient plus. Elle en a parlé à ses parents, a vu des psys, et son frère lui-même a accompli une démarche de rédemption », raconte-t-elle. Même si elle ne l’avait pas vu depuis des années, elle a décidé de couper les ponts et de soutenir sa cousine quoi qu’il arrive, ce qui a parfois provoqué des tensions dans sa famille. « Mon cousin a envie de faire des efforts, certes, mais donc ma cousine devrait en faire aussi ? C’est elle qui décide. À mon sens, il n’y a pas de situation qui contentera tout le monde », estime Aurélie.

L’exclusion systématique des agresseurs pose la question de leur prise en charge. De son expérience, Elsa Deck Marsault constate que « les personnes qui restent auprès des auteurs de violences, ce sont souvent des femmes ». Rachel, 25 ans, est de celles-là : son propre frère a été accusé d’agression sexuelle par son ex-copine. « Ça a été un véritable cas de conscience entre l’amour que je porte à mon frère et mes convictions féministes », confie-t-elle. Quand elle apprend que son frère est placé en garde à vue, elle ne peut retenir ses larmes. « J’étais hyperpartagée entre le fait de croire la victime et celui de me demander pourquoi elle portait plainte un an après. J’ai mis un peu de côté mes valeurs, je n’en suis pas fière », se souvient-elle.

Je lui ai dit que je serais toujours là pour lui, mais qu’il devait se mettre à la place de la victime.

Rachel

Par la suite, elle se réunit avec ses parents et son frère et demande des explications à ce dernier. En revanche, elle n’en parle ni à ses amies ni à son travail : « Je restais super silencieuse, je n’osais plus donner mon avis sur des affaires comme celle-là. » Elle a une longue conversation avec son frère, qui reconnaît les faits mais se cherche des circonstances atténuantes. « Je lui ai dit que je serais toujours là pour lui, mais qu’il devait se mettre à la place de la victime. »

Marie, 68 ans

À partir de mes 19 ans, j’ai vécu pendant plus de vingt ans avec un homme qui, bien qu’humaniste, de gauche, militant dans un mouvement d’action catholique et à Amnesty International, avait pris le contrôle de ma vie. Mon ex-mari était maltraitant, il me dominait dans toutes les sphères. Sous son emprise, j’avais une sensation d’effacement, de dilution. En 1993-1994, j’ai vu une psychologue, mais je n’avais pas les mots. Elle n’a pas vu le harcèlement moral, on en parlait à peine. En 1996, j’ai quitté mon mari. Quand je lui ai échappé, sa violence s’est déchaînée. Il m’a violée. Le divorce a été prononcé à mes torts. Il m’a dit : « Je te détruirai. » Trente-huit ans après, il s’y emploie toujours.

Mon nouveau compagnon et mes ami·es m’ont entendue et épaulée. Mais d’autres n’ont rien compris et m’ont rejetée, me suspectant d’être actrice dans un conflit. Depuis 2010, la violence psychologique est reconnue comme un délit, mais je n’ai jamais saisi la justice. Je sais le combat perdu d’avance. Je crains d’y laisser ma peau et de perturber plus encore mes enfants. J’aurais tant besoin, pourtant, que la justice me reconnaisse victime, que mon ex-mari soit reconnu coupable et se l’entende dire. Mais cela n’aura jamais lieu. C’est une violence supplémentaire. Mon travail de reconstruction, entamé avec des thérapeutes, m’aide, mais je crois qu’il ne sera jamais achevé.

Récemment, je suis sortie de l’ombre et ma parole devient publique. J’ai quitté le manteau de honte et répondu à l’appel de Judith Godrèche. Ce fut pour moi une libération. Un nouveau chemin de réparation individuelle et collective advient.

Finalement, la justice a conclu à un non-lieu, ce qui a été un soulagement pour Rachel et sa famille. La jeune femme y a vu une sorte de seconde chance pour son frère. « Ça m’a fait prendre conscience que beaucoup de personnes sont concernées par les violences sexuelles, mais je pense que l’erreur existe aussi individuellement et que parfois on est trop con pour se rendre compte de la gravité de ce qu’on fait », explique-t-elle. Si Rachel estime être toujours féministe et mobilisée sur ces enjeux, elle s’exprime un peu moins sur la question. Même dans sa famille, on ne parle plus de cette histoire.

La gestion collective des violences

Dans son ouvrage Faire justice, Elsa Deck Marsault reprend la notion de « moralisme progressiste » pour parler des milieux militants, et du fait que « les militants ont plutôt tendance à se positionner sur le versant des valeurs et de la morale que sur celui des actions politiques ». Or, selon elle, il y a urgence à se concentrer sur un horizon plus large et à construire des luttes communes, notamment contre les violences sexistes et sexuelles. Au sein du collectif Fracas, l’une des problématiques concerne les dénonciations au sein de collectifs « qui souhaitent se passer des institutions pénales. On essaye de penser des voies alternatives, sans passer par des réponses punitives », explique la militante.

Elsa Deck Marsault a notamment travaillé sur la justice restaurative et la possibilité d’inclure les communautés autour des personnes victimes et des auteurs de violences. Car quand celles-ci touchent nos proches et que les agresseurs font aussi partie de nos cercles intimes, amicaux, militants, il faut alors composer entre ses valeurs et la réalité. « Cela nous prend à un niveau émotionnel, qui n’est pas de notre contrôle. Et il serait moralisateur d’indiquer une règle de conduite. Chacun fait comme il peut. Mais on peut réfléchir collectivement pour appliquer individuellement des choses auxquelles on a réfléchi ensemble », espère Elsa Deck Marsault. Et peut-être essayer de réparer les victimes, et leurs proches.

Pour aller plus loin…

À la maison, à l’école, en ligne ou dans la rue : les violences LGBTIphobes sont partout

Mobilisations étudiantes pour Gaza : « Un véritable tournant répressif »

« L’inceste, c’est toute une vie de silence »