#MeToo gay et lesbien : « Sans écoute, la parole s’essouffle »

Si la dénonciation des violences sexuelles va croissant depuis le premier #MeToo en 2018, celle émanant des communautés LGBTI+ reste en sourdine, malgré une expression plus ouverte.

dans l’hebdo N° 1809-1810 Acheter ce numéro

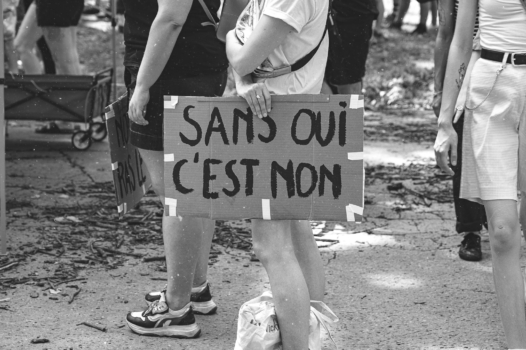

© Fiora Garenzi / Hans Lucas / AFP

Dans le même dossier…

« L’inceste, c’est toute une vie de silence » Marie-Jose Tubiana, l’ethnologue qui contredit l’Ofpra « La pensée masculiniste se distille dans des discours très ordinaires » Violences : dans la Drôme, la solidarité est belle comme un camionQuarante-huit mots sur Twitter et, vingt-six jours plus tard, Guillaume T., militant communiste de 20 ans, est retrouvé pendu dans sa chambre d’étudiant à Nanterre. Le 21 janvier 2021, il publiait une série de tweets, dont le premier dénonçait des faits de viol de la part d’un élu du PCF au Conseil de Paris, Maxime Cochard, et de son compagnon, Victor Laby, survenus trois ans plus tôt. « Je considère qu’ils ont profité de ma jeunesse, de ma naïveté », écrivait-il. Ce message allait susciter une nouvelle lame de fond sur les réseaux sociaux, déjà traversés par les vagues #MeToo et #MeToo inceste.

« C’était un moment particulièrement puissant et en même temps très déstabilisant », se souvient Romain Burrel, à l’époque directeur de la rédaction du magazine LGBTI+ Têtu. « Les mots de Guillaume et sa mort qui a suivi nous ont obligés à nous interroger sur le consentement, la ‘zone grise’ qui touche à l’ignorance, à l’innocence et à la manipulation dans nos relations », explique-t-il. Têtu consacre alors au consentement plusieurs articles et un dossier, enrichis de nombreux témoignages remontés à la surface de Twitter et d’Instagram. Le #MeToo gay, enfin ?

Quelques mois plus tôt, un journaliste du média Vice, Matthieu Foucher (Camille Desombre), rédigeait une longue enquête, « À la recherche du MeToo gay », appelant à une « prise de conscience collective » face au « tabou persistant » autour des violences sexuelles et de leur dénonciation dans la communauté gay. Chez de nombreux militants, l’article imprime alors une douloureuse mais salutaire empreinte, semblant mettre fin à une longue ère de silenciation.

La crainte de donner une image négative

Pendant quelque temps, les témoignages se multiplient. Ils ouvrent une porte que l’on pensait verrouillée, principalement pour éviter de projeter une lumière crue sur une communauté déjà discriminée. « En tant que gay, on passe déjà beaucoup de temps à se demander comment on va être perçu. Alors montrer au grand jour nos faiblesses, c’était un obstacle trop haut », analyse Romain Burrel.

Montrer au grand jour nos faiblesses, c’était un obstacle trop haut.

R. Burrel

Le journaliste estime que ce tabou s’inscrit dans le contexte plus large qui a suivi l’adoption de la loi sur le mariage pour tous, contexte dans lequel les gays et les lesbiennes ont dû « montrer patte blanche à la société », tandis que les actes homophobes et lesbophobes grimpaient en flèche, notamment en 2013, comme le montrent les rapports de SOS Homophobie. Sur ce point, il est rejoint par Flora Bolter, codirectrice de l’observatoire LGBTI+ à la Fondation Jean-Jaurès. « Nous subissons individuellement des violences dans nos relations, mais aussi en tant que groupe. Dans ce contexte, donner une image négative de nos communautés apparaît comme un risque trop important, avec cette idée de ne pas faire de vagues », explique-t-elle.

Cette protection collective contre les discriminations est à double tranchant puisqu’elle peut empêcher des personnes de dénoncer des violences dont elles ont été victimes. La créatrice du compte Twitter et Instagram #MeToo lesbien, qui a recensé plusieurs centaines de récits de violences, l’expliquait dans une interview à Causette : « Nous allons nous dire que nous ne pouvons pas dénoncer telle personne car elle-même est victime. Je ne vais pas porter plainte contre mes ex, car elles sont aussi victimes d’autres agressions, d’homophobie. » Cette logique semble toutefois disparaître durant la vague de hashtags #MeToo gay et #MeToo lesbien, qui arrive un peu plus tard. À ce moment-là, les langues se délient.

Fin de séquence médiatique

Une partie importante des témoignages évoque aussi des faits de violences pendant l’enfance et l’adolescence. Des messages d’autant plus courageux que « le préjugé homophobe des années 1980, associant l’homosexualité des personnes aux violences subies quand elles étaient plus jeunes, est encore prégnant », observe Flora Bolter. Des messages que l’on a revus à l’occasion du #MeToo garçons, initié en février dernier par le comédien Aurélien Wiik après qu’il eut dénoncé des faits de violence par son agent, lorsqu’il était mineur. Lucie Wicky, doctorante en sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et à l’Institut national d’études démographiques (Ined), prépare une thèse sur les hommes victimes de violences. Elle montre que plus de 80 % d’entre eux le sont avant l’âge de 18 ans.

Jean-Luc Bansard, 72 ans.

À partir de mes 12 ans, le surveillant général de l’internat où je vivais m’a agressé, silencieusement et nuitamment, pendant quatre ans. Je n’ai trouvé aucune porte de secours dans la société pour en parler. Trop de culpabilité et de honte : je ne pouvais pas me confier à ma famille. Qui me croirait ? Je ne voulais pas en parler à mes frères, par peur d’apprendre qu’ils vivaient la même chose.

Pour trouver des oreilles, il m’a fallu cinquante ans. Le silence pèse plus lourd au long des années. Il était terrible dans l’enfance, mais, plus on avance, plus on comprend que c’est inoubliable. Le corps n’oublie rien. J’ai choisi d’en parler en 2019, cinquante-quatre ans après les faits. C’est un cancer des parties génitales qui a déclenché ma parole. J’ai déposé plainte. J’ai cherché et recueilli les témoignages d’enseignants de l’époque dans le même collège. Ils m’ont assuré que des plaintes avaient été exprimées discrètement auprès du directeur contre ce surveillant, qui aurait été muté. Pour « ne pas faire de vagues », j’imagine. Il n’a donc jamais été inquiété. Ma plainte a été classée sans suite à cause de la prescription.

Alors j’ai décidé, cinquante-cinq ans après, de devenir par l’art théâtral l’avocat poétique de cet enfant meurtri, paralysé, terrorisé, taiseux que j’étais à l’adolescence. Et de tous les enfants qui ont vécu un tel cauchemar. Je vais dans les écoles, j’ai organisé un groupe de parole, je monte des pièces qui ouvrent des chemins de parole. Quand vous racontez votre histoire à un groupe qui écoute, il y a forcément une personne qui dit : « moi aussi ». C’est arrivé pas plus tard qu’avant-hier.

Retour en 2021. Ce que l’on pensait être une révolution prend progressivement des airs de séquence médiatique touchant à sa fin. Non pas que les violences se soient arrêtées : c’est le reste de la société qui semble moins écouter. « Si un homme est homosexuel, sa dénonciation d’une agression de la part d’un autre homme est plus difficilement audible. Pendant longtemps, le stigmate de l’homosexualité empêchait de penser la dissymétrie entre agresseur et agressé. Les violences étaient balayées sur le mode ‘c’est un truc d’homos, on ne s’en mêle pas’ », analyse Sébastien Chauvin, sociologue et directeur du Centre en études de genre de l’université de Lausanne. Trois ans plus tard, force est de constater que les deux #MeToo gay et lesbien connaissent moins de visibilité que le #MeToo hétéro.

Flora Bolter avance une explication : « Au-delà des prises de parole, ce qui a beaucoup favorisé le MeToo hétéro, c’est la renommée des mis en cause et le courage des victimes qui portent plainte malgré la complexité des dossiers. C’est cela, aussi, qui a permis au mouvement de ne pas s’essouffler, et à tous de prendre la mesure de l’ampleur du phénomène. » La mise en cause des célébrités aux sexualités gay et lesbienne peut être plus délicate, dans la mesure où l’homosexualité de certain·es n’est pas publique. Les réticences devant un outing forcé illustrent à nouveau la difficulté de pointer les violences subies et d’être écouté·e, dans une société marquée par l’hétéronormativité et l’homophobie.

Surexposition

Pourtant, l’enquête publiée en 2020 par l’Ined sur les violences et rapports de genre (dont les travaux datent de 2015) montre que les femmes bisexuelles et lesbiennes déclarent plus de violences sexuelles que les femmes hétéros. Les universitaires Tania Lejbowicz et Mathieu Trachman ont étudié cette surexposition. La première, qui a aussi spécifiquement travaillé sur les violences conjugales, avance plusieurs hypothèses. « Déjà, on remarque que les lesbiennes déclarent plus de violences sexuelles familiales dans l’enfance que les femmes hétérosexuelles. Ensuite, dans leur parcours sexuel minoritaire, les femmes bi déclarent plus de partenaires masculins. Ce qui accroît le risque de violences sexuelles dans le cadre conjugal. Enfin, les minorités sexuelles féminines pourraient avoir une plus grande propension à identifier et à dénoncer des violences du fait des entre-soi féminins et féministes qu’elles fréquentent en moyenne plus souvent que les femmes hétérosexuelles. »

Les minorités sexuelles féminines déclarent avant tout avoir subi des violences sexuelles de la part d’un homme.

T. Lejbowicz

Les violences déclarées par les femmes bi et lesbiennes sont souvent commises par un premier compagnon. « Dans les grandes enquêtes statistiques, les minorités sexuelles féminines déclarent avant tout avoir subi des violences sexuelles de la part d’un homme. Celles exercées par une autre femme sont minoritaires », explique la sociodémographe. Quand on s’intéresse spécifiquement aux violences conjugales, on constate que celles-ci ne sont pas de même nature selon qu’elles sont exercées par une femme ou par un homme, et selon l’identification sexuelle de la femme qui les subit. Les violences entre femmes sont avant tout psychologiques, alors que celles subies par les femmes de la part d’un homme sont plus souvent physiques ou sexuelles.

En outre, lorsqu’elles rapportent des violences de la part d’un précédent partenaire masculin, les femmes lesbiennes et bisexuelles décrivent des situations différentes de celles vécues par les femmes hétérosexuelles : les violences subies par les premières sont plus souvent exercées par le conjoint avec du chantage émotionnel ou de l’abus de confiance, alors que celles rapportées par les secondes le sont avec la force physique ou l’utilisation d’une arme. « Les lesbiennes et les bisexuelles déclarent des violences conjugales qui sont a priori plus difficilement repérables par l’ensemble de la population », note Tania Lejbowicz. La chercheuse insiste pour dire que les violences psychologiques ne sont pas moins graves en soi que des agressions physiques. Mais sont-elles autant entendues ?

Extériorisation du mal

Cette écoute sélective contribue à renforcer l’invisibilisation des femmes lesbiennes dans la société, alors même qu’elles sont surexposées aux violences. « En étant identifiées comme des personnes en rupture de l’ordre hétéronormatif, les femmes lesbiennes subissent des violences en tant que femmes et en tant que lesbiennes. Hypersexualisées par les hommes, elles sont aussi vues par eux comme des êtres dont les corps doivent être “rappropriés”, parce qu’ils ne supportent pas que ces corps leur soient interdits », expliquait Lucile Jomat, présidente de SOS Homophobie, à Mediapart.

Ces discriminations ont des effets sur l’écoute des violences. Pour les hommes gays, Sébastien Chauvin note, lui, que des préjugés homophobes dénaturent l’origine des violences sexuelles. « Tout comme il est faux de dire que la majorité des violences subies par les femmes surviennent dans la rue de la part d’un inconnu, affirmer que les violences sexuelles contre les homos surviennent majoritairement dans les lieux de sociabilité gay est inexact », pointe le chercheur. Il ajoute aussi que renvoyer automatiquement ces violences à l’hétéronormativité « empêche parfois de considérer qu’il existe, au sein du milieu gay, des rapports de pouvoir et de domination ». « Il faut faire attention à l’extériorisation du mal », note-t-il.

Les plus jeunes ont le souhait d’identifier ces formes d’agressions, d’en parler et de les empêcher de se reproduire.

F. Bolter

Des rapports de pouvoir que les jeunes générations auraient mieux compris. « À une époque, chez les LGBTI+, il y avait une forme d’acceptation tacite du contact physique. Aujourd’hui, les plus jeunes ont le souhait d’identifier ces formes d’agressions, d’en parler et de les empêcher de se reproduire », observe Flora Bolter. Pour Romain Burrel, ancien directeur de la rédaction de Têtu, « les plus jeunes voient des situations problématiques là où nous, nous estimions que c’était normal. Ils placent le consentement au cœur de leurs relations et dénoncent les abus ». Encore faut-il que la société consente à les écouter.

Pour aller plus loin…

À la maison, à l’école, en ligne ou dans la rue : les violences LGBTIphobes sont partout

Mobilisations étudiantes pour Gaza : « Un véritable tournant répressif »

« L’inceste, c’est toute une vie de silence »