Survivre aux violences sexistes et sexuelles

Affronter au quotidien le souvenir des agressions subies engendre des souffrances tenaces, voire invalidantes. À Lyon, plusieurs dispositifs existent, institutionnels ou plus informels, pour faire face au traumatisme.

dans l’hebdo N° 1809-1810 Acheter ce numéro

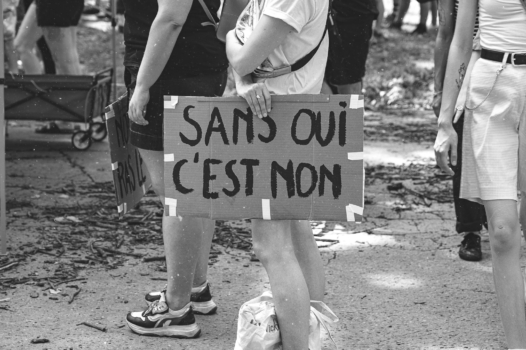

© Anna Margueritat / Hans Lucas / AFP

Dans le même dossier…

VSS : quand l’agresseur est un de vos proches VSS : la voie étroite de la justice internationale VSS : au procès, ne pas être victime une seconde fois VSS : « Prendre en charge les victimes est une question de moyens et de volonté politique »Alice* a 24 ans. Elle travaille, rit, profite du beau temps avec ses amis et attend avec impatience les prochains congés. Une jeune femme en apparence insouciante, qui croque la vie. Pourtant, Alice raconte avoir subi des violences sexuelles de la part de l’homme avec qui elle a entretenu une relation de 18 à 21 ans, qui était son enseignant à l’université. Un jour, l’étudiante se confie à la fac, qui signale les violences. La machine judiciaire se met en branle. « Le plus important a été de me sentir écoutée, affirme-t-elle. Mon pilier, ça a été mon université, qui m’a crue et n’a pas mis en doute ma parole une seule seconde. »

Les prénoms suivis d’une astérisque ont été changés.

D’après le ministère de l’Intérieur, les services de police et de gendarmerie ont comptabilisé 114 100 victimes de violences sexuelles en 2023, dont 85 % de femmes. Seules 6 % de ces victimes ont porté plainte. Alice espère beaucoup de la justice. En attendant, la jeune femme a tenté de tourner la page et de se reconstruire, seule. Jusqu’à ce soir de printemps où elle n’en peut plus. « J’avais l’impression de mourir à l’intérieur, que j’allais disparaître », se souvient-elle avec effroi. Elle sera hospitalisée pendant plusieurs mois dans un établissement psychiatrique.

« Les médecins ont posé des mots et m’ont fait prendre conscience de la gravité de ce que j’avais vécu », souffle-t-elle. Petit à petit, la jeune femme reprend goût à la vie. « Les activités en groupe m’ont beaucoup aidée. Avec les autres patients, on se comprenait dans notre souffrance, sans avoir besoin d’expliquer pourquoi on allait mal. »

Être écoutée et comprise

Comme Alice, certaines victimes ne parviennent plus à vivre, rongées par les violences subies, des mois, voire des années plus tard. « Il existe des facteurs de vulnérabilité, mais le psychotraumatisme peut potentiellement concerner n’importe quelle victime », affirme Nathalie Prieto, psychiatre et référente nationale pour les cellules d’urgence médico-psychologiques. Elle est responsable du centre régional de psychotraumatisme (CRP) d’Auvergne-Rhône-Alpes, implanté à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon. En 2019, des centres similaires ont été créés dans toute la France à la suite du Grenelle des violences conjugales. Il en existe actuellement dix-sept.

À Lyon, le parcours de soins des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles est graduel. Il commence par une prise en charge groupale qui donne de premières clés pour faire face au traumatisme. Ensuite, le CRP propose aux patientes une thérapie particulière, mise au point par la psychologue états-unienne Francine Shapiro en 1987 : l’EMDR G-TEP. Derrière le nom barbare, le principe est simple : il s’agit de désensibiliser la mémoire traumatique grâce à des mouvements oculaires.

Il ne s’agit pas d’oublier cet événement, mais qu’il ne soit plus invalidant.

N. Prieto

Dans la version « G-TEP », l’EMDR se fait en groupe, chaque patiente se concentrant sur « le pire du traumatisme », explique Nathalie Prieto. « L’EMDR permet de s’approprier ce souvenir douloureux et de le mettre en lien avec le reste de l’histoire, qui reste dramatique mais qui ne provoquera plus un effet ‘arrêt sur image’. Il ne s’agit pas d’oublier cet événement, mais qu’il ne soit plus invalidant. » Si l’EMDR ne suffit pas, une prise en charge individuelle est possible, au CRP, en libéral ou dans une structure ad hoc. « Parfois, il est nécessaire d’aller plus loin pour éviter des répétitions, précise la psychiatre. Certaines femmes, par exemple, vont toujours tomber sur des conjoints alcooliques, il faut comprendre pourquoi. »

Claire, 31 ans, créatrice de contenus sur Instagram, @clairesansfiltre

Quand je suis allée à la gendarmerie pour dénoncer le climat incestuel dans lequel j’ai grandi et le harcèlement que je subissais depuis trois ans, on m’a répondu : « C’est quoi, un climat incestuel ? » Personne ne sait ce que c’est parce que personne ne veut savoir.

Implicitement, mon père me considérait comme sa propriété. L’inceste te déshumanise. Il te rend objet. Mais une des doubles peines les plus dures de ce système, c’est que, si on n’est pas écouté·e, on se dit : à quoi bon vivre ? J’ai 31 ans et je me suis posé cette question. Je n’existais pas en tant qu’humaine dans ma famille, et la société m’invisibilise. Pourtant, dès que ça m’est arrivé, j’ai parlé. Même avant : je sentais que cela allait arriver. Je l’ai dit à ma famille, mais elle faisait partie de ce climat incestuel : j’étais coincée. Aux ami·es de la famille, mes parents renvoyaient une image soignée d’eux-mêmes. Si tu n’es pas regardée, si tu n’es pas écoutée, tu disparais du paysage. Et le « climat incestuel », la loi ne le définit pas.

À la gendarmerie, mon interlocuteur était malgré tout soucieux de m’aider. Il a contacté le parquet, qui m’a dit que c’était la première fois, en Charente-Maritime, qu’une victime venait pour dénoncer de tels faits : « C’est historique, nous allons conserver votre témoignage. » Le gendarme m’a proposé de revenir pour étayer mon témoignage et de convoquer mon père pour qu’il arrête de me harceler. Mais lui n’aurait pas eu peur des gendarmes. Les abuseurs se sentent au-dessus des lois.

Nathalie Prieto n’arrête pas. Avec calme, elle répond aux sollicitations pressantes du personnel médical et du téléphone. Cinq ans après l’ouverture de ces CRP, la plupart sont saturés. « À Lyon, on a trois à quatre mois d’attente, on n’est pas si mal », constate-t-elle. D’autres affichent un an d’attente, voire n’acceptent plus de nouveaux patients. En 2023, le Haut Conseil à l’égalité a dressé un bilan « mitigé » de ces CRP, pointant « une absence de spécialisation sur l’accompagnement spécifique des femmes victimes de violences », « un maillage territorial faible et disparate » et, surtout, « des moyens très en deçà des besoins ».

Près de la moitié des victimes connaissaient leur agresseur, nous disent les chiffres du ministère de l’Intérieur. Dans 21 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint. « Les violences sexistes et sexuelles font partie des violences au sein du couple », confirme Élisabeth Liotard, directrice de Viffil SOS Femmes. L’association villeurbannaise propose aux femmes victimes de violences conjugales des permanences d’écoute avec ou sans rendez-vous et une ligne téléphonique. « Nous contacter est souvent la porte d’entrée. Les femmes font en moyenne cinq à sept allers-retours avant de quitter définitivement le conjoint violent. On doit s’adapter à leur temporalité. » Un suivi peut ensuite être mis en place avec des travailleurs sociaux ou quelques séances avec un des psychologues de l’association.

Quand on ouvre une porte pour les femmes victimes de violences, les femmes la poussent.

É. Liotard

Ici, pas d’EMDR. Les thérapies sont d’orientation psychodynamique, une approche issue de la psychanalyse qui cherche à comprendre les processus mentaux inconscients qui entretiennent les symptômes. « On croit à la thérapie par la parole », résume Élisabeth Liotard. Chez Viffil aussi on constate une augmentation du nombre de demandes, à laquelle l’association a bien du mal à répondre malgré un doublement des effectifs. « On doit refuser des victimes parce que les permanences sont pleines, il y a aussi des appels qu’on ne peut pas prendre, se désole Élisabeth Liotard. Quand on ouvre une porte pour les femmes victimes de violences, les femmes la poussent. »

Une histoire collective

Quand les structures manquent, les femmes s’organisent. Dans le sillage du mouvement #MeToo, des groupes de parole informels ont vu le jour dans plusieurs villes. À Lyon, l’association Collectif MeToo Lyon a été créée par une poignée de jeunes femmes en octobre 2017. Parmi elles, Flavie venait juste de terminer ses études de psychologie. Après un stage dans une association stéphanoise qui propose des psychothérapies gratuites pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, elle avait pour projet de monter un dispositif similaire à Lyon.

Quelques mois plus tard, le collectif nouvellement formé met en place des groupes de parole mensuels, gratuits et anonymes, sans hommes cisgenres, encadrés par des membres du collectif. Une parenthèse pour raconter ce qu’on ne peut ou ne veut pas dire à ses proches. « On est avant tout des militantes, précise Flavie. C’est un espace libre, pas un suivi. Souvent, les personnes ont juste besoin qu’on les écoute et qu’on les comprenne. »

Ça fait du bien d’être entendue et prise au sérieux. Je me suis sentie moins seule.

Jennifer

Le collectif propose aussi un temps d’écoute individuel de 45 minutes pour faire le point et proposer si besoin une orientation vers une structure ou un·e professionnel·le sensibilisé·e aux VSS. Le nombre de personnes reçues par le collectif, en groupe ou en individuel, est en constante augmentation : 50 en 2021, 70 en 2022, 100 en 2023. En 2024, un deuxième groupe de parole mensuel a été ajouté pour faire face à la demande croissante. Flavie exerce depuis plusieurs années en tant que psychologue clinicienne en libéral. Elle constate une certaine complémentarité entre ces groupes informels et une psychothérapie classique.

« Contrairement à la thérapie, où l’on revient sur son histoire, en groupe on se confronte au fait que l’histoire est aussi collective en écoutant des vécus similaires. Certaines femmes ne savaient pas que les violences sexistes et sexuelles étaient si fréquentes. D’autres le savent, mais ont l’impression que les autres arrivent à s’en remettre alors qu’elles ont toujours des problèmes dans leur sexualité, des insomnies, des angoisses. Avec le groupe, elles se rendent compte que d’autres traversent la même chose. C’est ce sentiment de communauté qui fait du bien. » Jennifer*, une des participantes, confirme : « Ça fait du bien d’être entendue et prise au sérieux. Je me suis sentie moins seule. » « Ces deux heures ont été une grosse avancée pour ma reconstruction », affirme une autre.

Il faut parler, même si on n’y arrive pas. Parce qu’à l’intérieur, le cœur hurle. On hurle constamment.

Alice

Alice a décidé de retirer sa plainte, lasse d’attendre une mise en examen qui ne vient pas. « C’est pas grave, on sait tous les deux ce qu’il m’a fait », tranche la jeune femme. Depuis son séjour en hôpital psychiatrique, elle voit une psychologue. « J’étais tellement cassée que je n’arrivais pas à recoller les morceaux toute seule. Je m’en voulais beaucoup, elle m’a permis de poser des mots sur ce qui m’est arrivé. J’ai compris que je valais quelque chose. » Elle songe maintenant à tester l’EMDR. Elle le sait : un jour, la souffrance s’atténuera. « Il faut parler, même si on n’y arrive pas, insiste-t-elle. Parce qu’à l’intérieur, le cœur hurle. On hurle constamment. »

Pour aller plus loin…

À la maison, à l’école, en ligne ou dans la rue : les violences LGBTIphobes sont partout

Mobilisations étudiantes pour Gaza : « Un véritable tournant répressif »

« L’inceste, c’est toute une vie de silence »