« L’inceste, c’est toute une vie de silence »

Dans un entretien donné à Politis, l’anthropologue Dorothée Dussy décrit les mécanismes du silence autour de l’inceste empêchant les victimes d’être entendues.

© Philippe LOPEZ / AFP

Dorothée Dussy est anthropologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du centre Norbert-Elias à Marseille. Dans son ouvrage Le Berceau des dominations (Pocket), paru pour la première fois en 2013, elle questionne l’idée « d’interdit de l’inceste » qui s’est imposée en anthropologie et décrit les mécanismes du silence autour de ce système de domination. Un silence qui a également marqué la réception première de ses travaux la conduisant à changer de sujet de recherche et à s’intéresser aux abeilles. Récemment, la médiatisation des violences sexuelles a permis de mettre en avant son travail précurseur, ce qui l’a conduite à reprendre ses enquêtes sur l’inceste.

En quoi le silence autour de l’inceste est-il spécifique par rapport à d’autres violences sexuelles ?

Dorothée Dussy : Dans une multitude de situations de violences sexuelles, l’inceste est un cumul de l’horreur et des problèmes. La durée moyenne des relations incestueuses, c’est quatre ans : quatre ans de violences sexuelles, quatre ans de silence. Mais en fait, l’inceste, c’est toute une vie de silence. Ce n’est pas un petit moment après le viol que les gens ont du mal à en parler. Car ce n’est pas un inconnu qui vous a violé, c’est votre père, votre cousin ou votre oncle. Et ceux qui ne veulent pas vous entendre, vous les avez toute votre vie sous le nez.

C’est ça la difficulté et la spécificité de ce silence. Il vous est imposé au quotidien. C’est tellement coûteux de vivre sans sa famille, ça fait tellement de peine, que les gens préfèrent vivre avec. Mais la famille ne veut pas entendre, ou alors pas vraiment. Quelques-uns parfois entendent, mais le plus gros des troupes non. Donc, on continue d’essayer de dire sans être entendu.Il faut aussi souligner les difficultés qu’on a soi-même à se le dire et à se souvenir. Selon Muriel Salmona, 40 % des personnes qui ont vécu de l’inceste ont une amnésie traumatique. On est nos ennemis de ce point de vue là.

C’est une forme de silenciation très puissante. Et quand on se souvient, ce n’est pas forcément de tout. Parfois, la mémoire revient par strates, des décennies plus tard. Nous, les victimes d’inceste, notre tête nous joue des tours. Ça fait tellement de mal et c’est tellement affreux de se souvenir, qu’on rame. On est en proie à une bataille intérieure et même une fois que c’est dévoilé, quelque chose en nous continue de taire une partie du problème.

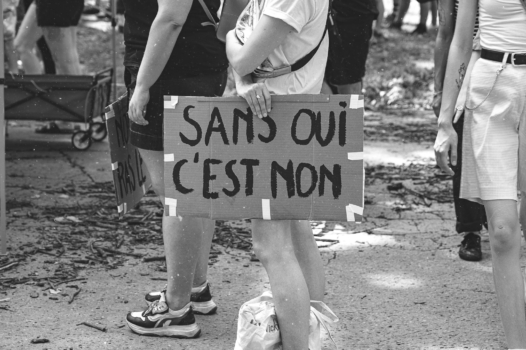

Sur la question du dévoilement, avec #MeToo, on a l’impression que les personnes qui ont vécu des violences sexuelles se mettent à parler comme si elle n’avait jamais essayé de dire les violences auparavant dans leur cercle intime. Qu’avez-vous pu constater à ce sujet ?

Il y a toujours un moment de dévoilement. Je crois que je n’ai rencontré aucun adulte ayant anciennement vécu de l’inceste, qui ne se soit tu complètement. Il y a toujours un moment, voire deux, voire trois, car on est plus ou moins endurants face à cette épreuve qui consiste à dire, à dévoiler à sa famille qu’on vit des violences sexuelles. Tout le monde l’a déjà dit. Ce qu’on vit en ce moment depuis #MeToo, les grandes périodes de révélations des violences sexuelles et de l’inceste, c’est une révélation seulement pour les gens qui ne l’ont pas vécu.

Ceux qui l’ont déjà vécu le savent, car ils l’ont dit plein de fois, et ceux qui les entourent l’ont déjà entendu à de multiples reprises, mais ils l’oublient. Et chaque fois que les personnes qui l’ont dit à leur famille essaient de le dire à nouveau, c’est un moment solennel parce qu’on pense que cette fois, on va être entendus un peu moins mal. La raison pour laquelle revient tout le temps cette nécessité de dire, c’est que même lorsque les gens sont entendus dans leur famille, avec des parents qui disent « mon Dieu, c’est horrible, je suis là pour toi, on va lui parler », ça ne change pas forcément la composition de la famille. Même si les parents ont entendu, ce n’est pas rare que l’année d’après, l’oncle ou le cousin incesteur soit là à Noël.

L’inceste survient dans les familles où il était déjà là. La fois où vos parents vous entendent, ils entendent ce que vous avez vécu, mais eux aussi ont été socialisés à se taire sur l’inceste. Eux aussi ont grandi dans une famille où il y avait déjà de l’inceste. C’est une lutte pour tout le monde, mais c’est en général le silence qui reprend le dessus. Quand on a été socialisés à se taire sur l’inceste, on continue de faire taire. Après ce moment où on a été entendus, où la famille peut se recomposer autour de la personne incestée et non de l’incesteur, ce n’est pas rare que ça se referme, que se dilue, que ça s’échappe. Et tout se recompose autour de l’incesteur.

Dans votre ouvrage, vous avez essayé de reconstituer des arbres généalogiques où l’on constate que de nombreuses personnes sont décédées avant leurs 30 ans. Vous parlez de « disparition de pans entiers » de la famille lorsqu’il y a de l’inceste. Pouvez-vous revenir là-dessus ?

Dans nombre de familles où il y a de l’inceste, il y a une surreprésentation de personnes qui meurent de façon précoce par suicide ou accident. Des scientifiques diraient qu’il n’y a pas de lien, mais n’empêche. Le silence finit par en tuer certains. C’est une bonne chose que les personnes incestées continuent d’essayer de le dire, car il n’y a que la parole qui puisse sortir les gens de leur enfer intérieur. Tant qu’on ne le dit pas, ça ronge de l’intérieur. Et ce qui ronge, c’est que l’inceste ne désigne pas simplement la période des violences sexuelles qui est circonscrite dans le temps.

Il n’y a que la parole qui puisse sortir les gens de leur enfer intérieur.

Dans l’immense majorité des cas, ça s’arrête à l’adolescence. Mais ce qui précède et qui continue, c’est de devoir se taire, c’est qu’on vous fasse taire, c’est de ne pas avoir le droit d’en parler, sans qu’on comprenne pourquoi vous allez si mal. On est pesants pour tout le monde. Et si on arrive à garder ses relations avec sa famille, on a constamment des piqûres de rappel du fait qu’on vit dans une société hyperpatriarcale où les dominants et les écrabouilleurs sont impunis et même récompensés.

Si le vécu des victimes d’incestes est souvent silencieux au niveau familial, quelle place la parole a-t-elle au niveau judiciaire ? Peut-on espérer des évolutions pour que les victimes soient mieux entendues ?

Décennies après décennies, les institutions veillent à laisser impunis les crimes des agresseurs avec un système de justice qui innocente en rendant des non-lieux ou des classements sans suite, et tout un tas d’obstacle pour reconnaitre le viol et l’injustice. Plus de 95 % des agresseurs sont impunis. Il y a une injonction de la société et de la justice et de la police et des ministres, qui régulièrement disent « Il faut porter plainte ». Mais une fois qu’on porte plainte, on est muselés, votre parole ne vous appartient plus vraiment. Elle est prise dans les mailles de la justice. Et on dit : « La justice doit faire son travail ». Or, on sait que quasiment systématiquement elle laisse les agresseurs impunis.

Tant qu’il n’y aura rien pour changer le mode d’administration de la preuve des violences sexuelles, rien ne bougera. Tant que le bénéfice du doute profitera à l’agresseur, comme c’est le cas, je ne vois pas ce qui pourrait changer. Il faut aussi modifier la définition des infractions qui est calquée sur le vécu de l’agresseur : qui décide qu’avec une pénétration, c’est plus préjudiciable que sans ? Tant que les procès se dérouleront en demandant aux victimes à combien de centimètres est rentré le pénis, alors on ne pourra pas reconnaître les viols et les injustices.

Depuis le #MeToo inceste, une commission, la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), a été mise en place par le gouvernement. En deux ans, 30 000 personnes ont témoigné. Est-ce une façon pour le gouvernement d’enfin entendre les victimes ?

Depuis longtemps, la parole des personnes incestées circulait sur des forums. Et ça faisait des années que les associations publiaient ce chiffre : 5 à 10 % des enfants vivent des violences sexuelles dans l’enfance. Les chiffres étaient là, ceux qui avaient vécu des violences le savaient déjà. Là encore, la révélation ne concerne que ceux qui n’ont pas vécu les violences. 30 000 témoignages ont été déposés à la Ciivise, c’est colossal. Mais une fois qu’ils sont déposés, que se passe-t-il ? Les mesures préconisées sont un livre blanc, mais maintenant, c’est terminé.

Le juge Durand a travaillé et médiatisé le travail de la Ciivise et porté l’idée qu’il fallait croire les enfants, contrairement à ce qu’on a retenu du procès d’Outreau. Il répétait depuis des mois qu’il fallait croire les enfants et que la justice n’était pas bien faite pour les personnes ayant vécu des violences sexuelles. Il a été débarqué de la responsabilité de cette commission.

Et puis, la Ciivise est une commission qui s’est réunie sans financement. Donc, on a un gouvernement qui dit « C’est très important les enfants », et qui mandate une commission sans aucun budget pour faire de nouvelles recherches, pour financer les préconisations faites ou pour rémunérer les spécialistes qui se réunissaient deux ou trois jours par mois pendant deux ans. C’est ce truc de dire : « Les enfants, je vous entends et en même temps pas tant que ça car je mandate une commission qui n’a pas d’argent et qui ne sera pas renouvelée. »

C’est assez rare des hommes qui se remettent en question.

Enfin, concernant les préconisations, quelque chose m’a étonnée. Rien ne vise à dire qu’il faudrait essayer de socialiser les garçons et les hommes autrement, qu’il faudrait changer la société en général pour que la domination soit moins excitante, moins plaisante. Rien à l’attention des incesteurs, rien du tout. Comme si les seules options, c’était de mieux prendre en charge l’inceste.

Dans l’introduction du rapport de la Ciivise, on peut lire dans le passage consacré à la doctrine de la commission qu’elle « était envoyée dans le pays des ténèbres. Elle devait, comme d’autres avant elle, descendre dans les profondeurs les plus sombres de l’humanité, aller aux frontières mêmes de l’humanité puisque les violences sexuelles faites aux enfants sont la ligne de démarcation entre l’humanité et la bestialité ». Vous avez montré, au contraire, que l’inceste, était une spécificité humaine…

Quand il y a 5 à 10 % de personnes victimes d’inceste, cela signifie que 5 à 10 % de la population inceste et quand on sait que c’est 95 % d’hommes, ça fait 5 à 10 % des hommes. Ce n’est pas de la bestialité, mais bien de notre humanité dont il est question. Au contraire, il n’y a pas d’espèces animales autres que les humains qui imposent des rapports sexuels à des êtres prépubères. Dire que ça relève de la bestialité, c’est une façon d’altériser le problème, comme si ce n’était pas vraiment notre société, comme si c’étaient des gens à part. C’est une façon de dépolitiser la question. Si ce sont des bêtes ou des fous, alors ce n’est pas mon voisin de palier.

La prise de conscience que l’inceste concerne tout un chacun progresse-t-elle malgré tout ?

C’est difficile à mesurer. Et c’est bien le plus difficile concernant la prise de conscience autour de l’inceste, c’est de rendre ça réel. C’est de cesser d’altériser le problème et de faire comme si ce n’était pas le problème de tout le monde. Toute la difficulté est pour les hommes. Il faut genrer le problème. Les femmes de plus en plus sont ouvertes à reconnaître que presque toutes ont fait l’expérience d’avoir été emmerdées ou d’avoir été confrontées à des allusions sexuelles. Mais pour les hommes, ce n’est jamais un sujet et c’est toujours gênant pour eux. C’est toujours quelque chose qui les met mal à l’aise et ils ont le sentiment d’être mis au ban.

Et plus on dit « ça peut être n’importe quel gars », plus ils se sentent pointés du doigt. C’est assez rare des hommes qui se remettent en question. Je ne connais pas d’hommes que ce soit parmi mes collègues, des militants ou des hommes avec qui j’ai discuté qui admettent avoir déjà été lourds ou avoir forcé. Tant que ce n’est pas un sujet pour les hommes, ils continueront d’altériser les violeurs ou les agresseurs. Et les femmes aussi peuvent être complaisantes au patriarcat et à la virilité triomphante, ce qui n’aide pas à l’introspection ou à la prise de conscience des hommes.

Malgré tout, observez-vous au niveau des discours ou des pratiques sociales des évolutions concernant l’inceste ?

Ce qui change, c’est qu’il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur le sujet et permettent aux autres de comprendre ce que les gens ont vécu. Et ça, je pense que ça permet du changement. Ça permet à certains, bien que ce soit difficile, de faire famille soi-même autrement et de veiller aux autres. Ça permet que la mécanique du silence soit peut-être un peu fracturée et s’abatte moins violemment sur tout le monde. Plus on est nombreux à comprendre que l’inceste, même si on ne l’a pas vécu, éclabousse tout le monde, plus on est nombreux à comprendre les ravages de la domination et de l’écrabouillement, plus nombreuses seront les solutions créatives ou les gens qui auront une vie au cours de laquelle ils pourront échapper aux violences sexuelles. Et plus nombreux seront les gens plus avisés de leurs propres pratiques. C’est ça que ça permet. Il faut que ça permette à ceux qui n’ont pas toujours été des types parfaits de le comprendre et de rectifier le tir.

Ce silence qui caractérise l’inceste, vous l’avez aussi connu lorsque votre livre a été édité la première fois. Ce qui vous a conduit à changer de champ de recherche et à vous intéresser aux abeilles. Dans quelle mesure, ces travaux ont pu nourrir votre façon de comprendre l’inceste ?

Ça m’a éclairée, d’une certaine manière, sur le fait que des rapports de prédation, des mécanismes de silenciation autour de la domination, il y en a partout. C’est structurel. On les retrouve dans toutes les sphères y compris dans l’écologie ou c’est majeur. Ça permet de voir que ce n’est pas personnel. Ce n’est pas parce que ce sont des violences sexuelles qu’on me fait taire. On fait taire ou on n’écoute pas les personnes qui essaient de décrire les mécanismes de domination quels que soient les thèmes. Le fait de travailler à deux sur les abeilles avec mon épouse et collègue, Elsa Faugère, nous a fait comprendre ensemble la difficulté que c’est de parler des rapports de prédation dans la nature et l’environnement.

Ce travail m’a aussi permis de voir le fait qu’on ne changera pas le monde que ce soit sur les questions d’écologie, de rapport aux animaux ou les violences sexuelles. Le monde est structurellement organisé sur des rapports de prédation et d’écrabouillement, même s’il n’est pas toujours érotisé comme pour l’inceste. Mais ce qu’on fait en tant qu’anthropologue, en tant que journaliste ou en tant qu’écologiste, même si c’est important, ça ne fait pas des révolutions. Ça fait juste des mouvements d’opposition dans une mécanique qui ne change pas. Ça n’entaille pas le fonctionnement de la société, mais il faut continuer à s’opposer car il y a besoin de ces mouvements pour faire un contrepoids.

Pour aller plus loin…

À la maison, à l’école, en ligne ou dans la rue : les violences LGBTIphobes sont partout

Mobilisations étudiantes pour Gaza : « Un véritable tournant répressif »

Violences sexistes et sexuelles : pour prolonger notre numéro spécial